|

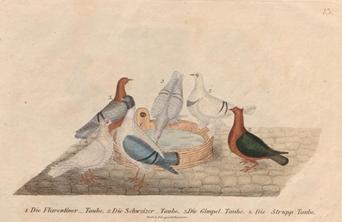

Von Schweizertauben, Mondtauben, Elmern und der Elbe

Schweizer Farbentauben gehören zu den älteste in der

Literatur erwähnten Farbentauben. Anfangs mit einer Vielzahl von

Farbenschlägen, die später in der Schweiz teils zu eigenständigen

Rassen wurden. In Frankreich wird die ganze Palette der Färbungen

bis zu La Perre de Roo (1883) unter der

Bezeichnung Schweizer Farbentaube weitergeführt. In Deutschland ist

die Benennung ‚Schweizertaube‘ seit der Schrift von Neumeister 1837

auf Farbenschläge mit einer weiß-atlasartigen Grundfarbe mit rotem

oder gelbem Halbmond und Binden beschränkt. Vor etwa 100 Jahren gab

es eine Diskussion (Wittig/Gimmel 1926) um den Namen der Mondtaube

und die Benennung und Herkunft ähnlicher Varianten wie der Elbe, die

den deutschen Züchtern auch die zwischenzeitliche Entwicklung der

Rassen in der Schweiz aufzeigte. Sie gibt auch heute Anhaltspunkte

für die Entstehung und Beziehungen der Varianten zueinander.

Schweizertauben im von Rudolff Heußlein auf Deutsch in Zürich

herausgebrachten Vogelbuch von Conradt Geßner 1557

Genannt als heimische Taubenfärbungen werden von Heusslein 1557

Weiße, Kohlschwarze, heute Farbenschläge unter den einfarbigen

Schweizertauben und Luzerner Einfarbigen, ganz Rote mit weißen

Köpfen und Schwänzen, vielleicht Vorfahren der Thurgauer Mönche, die

allerdings zusätzlich weiße Schwingen haben. Weiße mit farbigen

Schwänzen und Köpfen hat es gegeben. Farbenschwänze gibt es heute

beim Wiggertaler Farbenschwanz, bei dem der Kopf aber weiß bleibt.

Die Weißschwänze von Heußlein findet man beim Berner, Luzerner und

Thurgauer Weißschwanz. Mehlfarbene könnten schon Ahnen der Thurgauer

Mehlfarbenen sein. Nicht auszuschließen, dass es Vorfahren Thurgauer

und Luzerner Elmer waren. Getröpfelt oder Sperberfarben kann sich

auf Katzgraue (Schimmel) bei den Thurgauer Weißschwänzen oder Berner

Gugger beziehen. Auch Tauben mit Federfüßen und Haube hat es

gegeben, ob auch bei den genannten Färbungen in der Schweiz, das

bleibt im Text offen.

Die Farben Schweizer Tauben zur Zeit Geßners (Quelle: Geßner,

Vogelbuch 1557)

Schweizer Tauben in der französischsprachigen ‚Histoire Naturelle‘

von Buffon 1772

Die Schrift von Buffon wurde schon 1777 ins Deutsche übersetzt.

Beeindruckt haben damals Weiße auf atlasartigen Grund mit einem

rotbraunen ‚Collier‘. Übersetzt mit Halsband, welches auf der Brust

einen gefärbten Harnisch bildet. Bei den heutigen Schweizer

Taubenrassen sind es, als ‚Elmer‘ bezeichnet, Farbenschläge bei

Thurgauer und Luzerner Tauben. Daneben gab es Einfarbige und, aus

der Beschreibung zu entnehmen, auch die späteren Luzerner Gold- und

Kupferkragen. Es wird Buffon bei dem Bildnis des ‚Collier‘ um den

‚Harnisch‘ an der Brust gegangen sein, nicht um ein Halsband.

Schweizerische Tauben. Quelle: Übersetzung aus Buffon 1772 ins

Deutsche (1777)

Schweizer Tauben bei Bechstein 1795 und in nachfolgenden Schriften

Die Beschreibung Buffons wird von Bechstein 1795 übernommen.

Der Begriff pflanzt sich in anderen deutschsprachigen

Veröffentlichungen fort, wie bei Leopold 1819.

Auch Boitard und Corbié 1824 im französischen Sprachraum

beziehen sich auf Buffon und stellen die Breite der Farbenschläge

als ‚Pigeon Suisse‘ vor. Die für die meisten Schweizer Farbentauben

heute typische Spitzkappe wird bei ihnen nicht genannt. Das einzige

gezeigte Bild ist eine glattköpfige und glattfüßige

Bronzegeschuppte.

Neumeister

(1837) hat die weiß-atlasartigen Schweizertauben wohl in Natura

gesehen und die Zeichnungen für sein Buch selbst geschaffen. Als

Schweizertauben beschreibt und zeigt er nur die schon von Buffon

herausgehobenen Weiß-Atlasartigen mit farbigen Abzeichen. Die Tauben

seien glattköpfig und belatscht. Er nennt sie auch nicht mehr

Halsbandtaube, eine ihrer Bezeichnungen neben Schweizertaube sei

Halbmondtaube.

Die Schweizer Taube. Quelle: Neumeister 1837

Von der Halbmondtaube zur atlas-weißen Mondtaube (glattköpfig und

belatscht) und zur gelbfahlen glattfüßigen Elbe oder Schweizertaube

bei Prütz 1885

Schrieb Neumeister noch von einer Halbmondtaube, bezeichnet

Gustav Prütz sie 1885 als Mondtaube. Glattköpfig und stark

belatscht, in zwei Färbungen für Binden und Halbmond, gelblich und

bräunlich rot. Auch wenn im Namen nicht mehr Schweizertaube genannt,

wird mit dem Zusatz C. Helvetiae der historische Bezug hergestellt.

Neben der Mondtaube beschreibt Prütz die ‚Elbe oder Schweizertaube‘.

Die glatten Beine unterscheide sie hauptsächlich von der Mondtaube.

Auch sei der Halbmond der Brust viel größer und mehr nach hinten

verbreitet als bei der Mondtaube.

Der genetisch wesentliche Unterschied geht beim schnellen Lesen der

kurzen Beschreibung unter: Für Prütz ist die Schweizertaube nach der

Umbenennung in ‚Elbe‘ (für hell, licht) eine sehr helle gelb- oder

rotfahle Taube, damit keine Atlasartig-Weiße mehr. Auch ein

eigenständiger und attraktiver Farbenschlag, bei dem – genetisch

bedingt – bei vielen Individuen die Färbung des Halbmondes in den

Nacken hineingeht und zum Halsband werden kann.

Ein Halsband ist keine ungewöhnliche Erscheinung bei Rot- und

Gelbfahlen. Man findet es heute bei Luzerner Gelbfahlen, aber auch

bei hellen Gelb- und Rotfahlen anderer Rassen. Bei Weiß-Atlasartigen

wird das Band durch genetische Modifikatoren offenbar verdeckt.

Vielen Autoren und auch Zeichnern fällt es schwer, ein helles

Gelbfahl von Weiß-Atlasartig zu unterscheiden. Damit lassen sich

auch Zeichnungen von Mondtauben mit rotem Hals erklären, z.B. von

Ludlow im Buch von Fulton 1876 und, identisch übernommen, bei La

Perre de Roo 1883.

Mondtaube gelb und Luzerner Elmer auf einer deutschen Ausstellung,

Luzerner Elmer gelbfahl (Zucht und Foto Denis Bülow), Mondtaube

(Swiss or Crescent) von Ludlow bei Robert Fulton 1876

In vielen späteren Abbildungen in der Literatur von Mondtauben mit

einem ausgeprägten Halsband wird es sich genetisch nicht um

weiß-atlasartige Tauben, sondern um sehr helle Gelb- oder Rotfahle

gehandelt haben, wie bei Ludlow 1876 und, identisch übernommen, bei

La Perre de Roo 1883.

Von der Schweizertaube zur Mondtaube mit Stammland Deutschland bei

Schachtzabel 1910

Hatte Prütz mit dem Zusatz C. Helvetiae noch den Ursprung der

Weiß-Atlasartigen mit der Schweiz in Verbindung gebracht, nennt

Schachtzabel auf Tafel 43 für die Mondtaube Deutschland als

Stammland.

Mondtauben rot und gelb in einer Gruppe von Farbentauben: Schwingen-

und Mondtaube sowie Farbentauben mit weißen Binden. Quelle:

Schachtzabel 1910, Tafel 43

Die Mondtaube würde fälschlicherweise auch Schweizertaube genannt.

Die Schweizertaube sei in Deutschland nur noch selten anzutreffen.

Die Grundfarbe der Mondtaube wird als elfenbeinfarbig beschrieben,

die der Schweizertaube als etwas dunkler.

Die Vorstellung Schachtzabels von der ‚Schweizertaube‘ wird nicht

abgebildet, aber kurz beschrieben. Sie sei nicht nur etwas dunkler

als die Mondtaube, auch der Hals zeige keinen Halbmond. Stattdessen

habe sie dort auch einen breiteren Ring, der sich auch auf den

Hinterhals ausdehne. Damit ist er bei der Beschreibung der

gelbfahlen Elbe von Prütz und setzt Schweizertaube und Elbe gleich.

Der Anspruch, Stammland einer Rasse zu sein, oder dem Namen eine

Regionalbezeichnung hinzuzufügen, ist nicht ungewöhnlich. Es kommt

vor, wenn die Rasse im eigentlichen Entstehungsgebiet nicht mehr

gehalten wird, sich regional ein neuer Zuchtschwerpunkt bildet oder

die Rasse in Standardpunkten mehr oder wenig deutlich verändert

wird. Ein Beispiel sind Deutsche Modeneser, Modena und italienische

Triganino Modeneser. Die Nürnberger Bagdette wurde auch nicht in

Nürnberg erzüchtet! In der glattköpfigen und in der stark belatschen

Variante wurde die Schweizertaube in der Schweiz wahrscheinlich

nicht gezüchtet. Zuchtschwerpunkte lagen in Sachsen, Thüringen und

angrenzenden Regionen. Ungewöhnlich ist daher nicht die Umbenennung

von Schweizer Taube in Mondtaube, ungewöhnlich ist es, den durch

Neumeister auch in Deutschland eingeführten Namen ‚Schweizertaube‘

mit einem anderen Farbenschlag (ein helles Rot- oder Gelbfahl mit

farbigen Halsringen) zu besetzen, der zudem nach späteren

Informationen in der Schweiz nicht vorhanden war.

O. Wittig zur Mond- oder Schweizertaube als echt sächsische

Farbentaube

Oswald Wittig

hält in seinem Beitrag über die ‚Mond- oder Schweizertaube‘ im von

ihm herausgegebenen Mustertaubenbuch von 1925 die Bezeichnung als

‚Schweizertaube‘ für unausrottbar. Sie sei eine echt sächsische

Farbentaube, sie werde nur selten außerhalb der weiß-grünen

Grenzpfähle gezüchtet. Unterschieden im Text werden 1. die

belatschte ‚Mond- oder Schweizertaube‘ und 2. die ‚Süddeutsche

Mondtaube oder Goldelbe‘. Letztere glattfüßig und spitzkappig im

Unterschied zur belatschten Mondtaube. Auch gleiche der Halbmond

eher einem Halsring. Über die Herkunft der Goldelbe wüsste selbst

der erfahrene Züchter und Preisrichter A. Bayer nichts anzugeben.

Die Bebilderung ist allerdings nicht mit dem Text abgestimmt.

Gezeigt wird 1. eine belatschte glattköpfige Mondtaube und 2. eine

‚Schweizertaube‘, die in Klammern mit der Goldelbe gleichgesetzt

wird. In der Zeichnung wird aus der Süddeutschen Mondtaube im Text

die Schweizertaube. Und diese mit dem schon bei Prütz angedeuteten

Halsring, der für Prütz typisch für die glattfüßigen Elbe war. So

markant, und als gekünstelt erkennbar, wie hier durch C. Witzmann

gezeichnet, wird Prütz ihn sich nicht vorgestellt haben. Auch die

etwas dunklere Gefiederfärbung kommt in der Abbildung nicht zum

Ausdruck. Angefertigt wurde die Zeichnung wohl für die 1926

herausgegebene deutsche Musterbeschreibung der Tauben, und nicht

nach einem lebenden Vorbild. Offenbar wurden nicht alle Abbildungen

mit der Realität abgeglichen. Auch den schwarzen Thüringer Kröpfer

hatte Witzmann für diese Musterbeschreibung fälschlich mit der

Weißkopfscheckung (Baldhead) der Tümmler gezeichnet (Sell 2021).

Mondtaube, gelb, Schweizertaube (Goldelbe) aus dem von O. Wittig

herausgegebenen Mustertaubenbuch, und Thurgauer Elmer gelb (Foto:

Stauber)

Ein Veto aus der Schweiz, Ernst Gimmel jun. aus Arbon am Bodensee in

der Geflügel-Börse 1926

Der Einwand von Ernst Gimmel gegen die Darstellung von Wittig

richtet sich nicht gegen die Umbenennung der Schweizertaube in

Mondtaube, sondern gegen die Darstellung der Goldelbe als

Schweizertaube. Das Bild der spitzkappigen glattfüßigen Goldelbe

entspreche dem Farbenschlag ‚Elmer‘ der Thurgauer Feldtauben, die

Wittig nicht zu kennen scheint. Es sei eine in der Schweiz seit

„undenklichen Zeiten eingebürgerte und gezüchtete Mondtaube, die mit

der Abbildung der Taube (Goldelbe=‘Schweizertaube‘) … genau den Typ,

nicht aber die Halszeichnung gemein hat“. Elmer, weil Tauben mit

dieser Färbung in Elm entstanden seien. Die Färbung der Mondtauben,

wird damit indirekt als schweizerisches Kulturgut reklamiert. Für

eine lange Verankerung in der Schweiz spricht die Nennung der

Färbung bei der Beschreibung der Schweizertaube durch Buffon 1772,

zusammen mit anderen Färbungen, die man bei Schweizer Tauben heute

wiederfindet. Zur Vermeidung einer zu engen Inzucht habe ein

Schweizer Zuchtfreund eine belatschte Mondtaube aus Deutschland mit

Erfolg in die Zucht eingeführt. Wie der genetisch offenbar versierte

Ernst Gimmel feststellt, können Latschen, Spitzhaube und auch

Unterschiede in der Figur schnell an- und abgezüchtet werden. Das

werfe auch die Frage auf, ob die Sächsische Mondtauben tatsächlich

überhaupt nichts mit der schweizerischen Elmertaube zu tun habe, wie

es Wittig zu vermuten scheint. Vielleicht seien die Belatschten aus

der genannten ‚Goldelbe=Schweizertaube‘ herausgezüchtet worden. Ein

Indiz für Zusammenhänge zwischen den Rassen gibt Wittig in der

Diskussion selbst mit dem Hinweis auf ein Inserat, das er bei einer

neuen Recherche in der Geflügel-Börse 1887 gefunden hat. Darin

bietet ein F. Sohlst aus Halle an der Saale gelbliche Elmer oder

Schweizer Täubinnen zum Verkauf an. Der Begriff Elmer war zur

damaligen Zeit also schon in Deutschland geläufig.

Resumé

Bei der Beschreibung der Schweizertauben durch Buffon 1772 handelt

es sich um auch heute noch vorhandene charakteristische

Farbenschläge Schweizer Farbentauben, die teils schon 1557 in der

deutschen Fassung des Vogelbuches von Geßner als in der Schweiz

heimische Tauben erwähnt werden. In Deutschland wurde die

Bezeichnung Schweizertaube durch Neumeister 1837 auf die bei Buffon

hervorgehobenen weiß-atlasartigen Tauben mit einem rotbraunen oder

gelben Halbmond auf der Brust eingeschränkt. Gezeigt belatscht und

glattköpfig. Prütz nennt sie 1885 nicht mehr Schweizertauben und

Halbmondtaube, sondern Mondtaube. Den Namen Schweizertaube (Elbe

oder Schweizertaube) vergibt er an eine Taube mit heller rot- oder

gelbfahler Gefiederfärbung. Neben der Färbung sei ein Unterschied

zur Mondtauben die Glattfüßigkeit und der größere und sich mehr nach

hinten verbreiternde Halsring.

Wohl auch in Unkenntnis der Geschichte und Entwicklung der Schweizer

Rassen, und auch der genetischen Zusammenhänge, wollen Schachtzabel

und Wittig den von Prütz bei der ‚Elbe‘ festgestellten Halsring für

die Schweizertauben als generellen Unterschied zwischen der

deutschen bzw. sächsischen Mondtaube festschreiben. Unterstützt

durch die von C. Witzmann in einer offenkundig nicht nach der Natur

gefertigten Zeichnung für das Mustertaubenbuch festgehalten. Die

Replik aus der Schweiz zeigte, dass die in der Schweiz gehaltenen

Mondtauben unter dem Namen Elber seit ‚undenklichen Zeiten‘ das

Farbmuster der Mondtauben auf weiß-atlasartigen Grund besitzen. Da

sich Spitzhauben, Latschen und Merkmale der Figur schnell an- und

abzüchten lassen, werden enge Beziehungen zwischen den Rassen

bestehen. Damit sei es auch möglich, die belatschte glattköpfigen

Mondtauben auf Schweizer Mondtauben zurückzuführen.

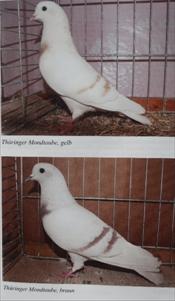

In Deutschland werden heute glattköpfig/belatschte Tauben als

Sächsische und glattköpfige/glattfüßige als Thüringer Mondtauben

unterschieden. Bei den Schweizer Farbentauben gibt es den Thurgauer

Elmer mit Spitzkappen und den Luzerner Elmer mit Spitzkappe und

Bestrümpfung.

Literatur:

Bechstein, Johann Matthäus, Gemeinnützige Naturgeschichte

Deutschlands nach allen drey Reichen, Vierter Band, Leipzig 1795

Boitard, Pierre, et Corbié, Les Pigeons de volière et de colombier

ou histoire naturelle et monographie des pigeons domestiques, Paris

1824.

Buffon, Georges Louis Leclerc de, Herrn von Buffons Naturgeschichte

der Vögel, übersetzt durch F.H.W. Martini, 6.

Band, Berlin 1777.

Buffon, Georges Louis Leclerc de, Oeuvres complètes, Band IV, Paris

1772.

Fulton, Robert, The Illustrated Book of Pigeons, London u.a. 1876.

Gesner, Conrad, Vogelbuch. Darin die art/natur und eigenschafft

aller vöglen / sampt jrer waren Contrafactur / angezeigt wirt: ...

Erstlich durch doctor Conradt Geßner in Latein beschriben: neüwlich

aber durch Rudolff Heüßlin mit fleyß in das Teütsch gebracht / und

in ein kurtze ordnung gestelt, Getruckt zu Zürich bey Christoffel

Froschouwer im Jar als man zalt M.D.LVII (1557)

Ilgen, Horst, und Bernd Herbold, 100 Jahre Sonderverein der

Thüringer Farbentauben. Chronik 1910-2010, Amadeus Verlag,

Sonnenberg 2010.

La Perre de Roo, V., Monographie des Pigeons Domestic, Paris 1883

Leopold, Just Ludwig Günther, Der Taubenfreund oder kurzgefaßter

Gesammtunterricht in der Taubenzucht, Sonderhausen 1819

Neumeister, Gottlob, Das Ganze der Taubenzucht, Weimar 1837

Prütz XE "Prütz" , Gustav, Illustrirtes Mustertaubenbuch,

Hamburg, o.J. (1885)

Schachtzabel, E., Illustriertes Prachtwerk sämtlicher Tauben-Rassen,

Würzburg o.J. (1910)

Sell, Axel und Jana Sell, Genetik der Haustaube, Achim 2025

Sell, Axel, Vorsicht Künstler. Thüringer gemönchte Kröpfer, in:

Verständnis und Missverständnisse in der Taubenzucht. Anekdotische,

unterhaltsame und lehrreiche Anmerkungen zu offenen Fragen, Teil VI,

Achim 2021, S. 24-26

Stauber, Karl, Schweizer Tauben. Herkunft, Zucht, Standard,

Oberentfelden 1996

Wittig, Oswald, Die Goldelbe, Geflügelbörse vom 5. Nov. 1926

(Schriftwechsel mit Ernst Gimmel jun., aus Arbon, Schweiz)

Wittig, Oswald, Unser Hausgeflügel. Zweiter Teil Mustertaubenbuch.

I. Teil: Die Farben und Trommeltauben, Berlin 1925

Anlagen:

Braun und Gelb,

oder Rot und Gelb.

Sowohl bei den Schweizer wie bei den Deutschen Mondtauben wechselte

die Bezeichnung zwischen Braun und Rot im Schriftgut und in den

Musterbeschreibungen. In der Jubiläumsschrift zum 100-jährigen

Verein der Züchter Thüringer Farbentauben werden die Farbenschläge

noch braun und rot genannt (Ilgen/Herbold 2010). Andreas Leiß hatte

durch Erbversuche bei Thurgauer Elmern festgestellt, dass es sich um

Dominant Rote handelt, die im Grundgefieder durch einen nur bei

roter Grundfarbe wirkenden Modifikator aufgehellt werden.

Quelle: Luzerner Elber rot, Zucht und Foto Denis Bülow, Thüringer

Mondtauben bei Ilgen/Herbold 2010

Ähnlichkeiten.

Ähnliche Halszeichnungen bei einer Brieftaube ‚Cherry‘ aus der

eigenen Zucht, einem hellen gelbfahlen Dragoon auf einer Ausstellung

und einer gelbfahlen Luzerner Täubin von Denis Bülow

|